杨倩 | 锂电池领域的知识产权保护策略及诉讼态势

Date:•Hits:1602 • YIPEVENTS

2023年5月12日,由知产前沿新媒体主办的“2023全球汽车知识产权峰会(GAIPS)”在上海龙之梦大酒店圆满闭幕,本次大会吸引了线上与线下近500位汽车领域IP专业人士参加,现场交流互动热烈。

在12日的大会上,北京市汉坤律师事务所顾问杨倩为本次大会带来“锂电池领域的知识产权保护策略及诉讼态势”的相关观点分享。知产前沿现将杨老师的现场主题发言内容整理成文,供知识产权业内人士参考学习。

如需购买全球汽车知识产权峰会直播回顾,请点击文末原文链接。购买直播全程可享优惠价格,详情可联系工作人员Sharon:chanying930

目次

一、电池技术底层特性凸显

(一)电池专利数量激增

(二)电池应用场景极其丰富,技术集成化程度越来越高,玩家众多

(三)电池成本占比较高,但技术成熟度低,创新空间大

二、电池技术专利分布和诉讼动态分析

(一)锂电池技术专利数量分布及分析

(二)电池相关诉讼动态

三、电池相关知识产权保护策略

(一)提高自身储备

(二)做好日常管理

(三)敏锐关注动态

(四)一些新玩法

随着新能源汽车产业的飞速发展,电池已经成为一个无法忽视的话题。电池领域的知识产权诉讼越来越多,国内及海外市场电池相关知识产权保护的重要性日益凸显。电池领域的知识产权保护到底有哪些特点?现状如何?面对激烈的竞争,企业如何又根据自身情况选择合理的知识产权保护策略?

作为深耕电池行业多年的知识产权专家,汉坤律师事务所杨倩律师在分析目前电池领域的技术特点、专利分布及诉讼动态的基础上,给出了她的一些思考和建议。

一、电池技术底层特性凸显

用一句话总结,电池技术最重要的特点就是底层特性;通俗的讲,就是哪儿也离不了它。

近年来,电池的专利数量激增,已经成为能源领域中技术活跃度最高的细分方向。究其原因,一方面是电池的应用场景极其丰富,与终端集成化程度越来越高,吸引了众多玩家;另一方面在各终端产品中电池相关成本占比很高、知识产权密集度高,但技术成熟度较低,创新空间巨大,处于技术投资高回报的阶段。这直接导致了电池赛道万人空巷的状态,知识产权机会遍地但也风险剧增。以下就逐一介绍电池技术的上述几个特点并在此基础上展开分析。

(一)电池专利数量激增

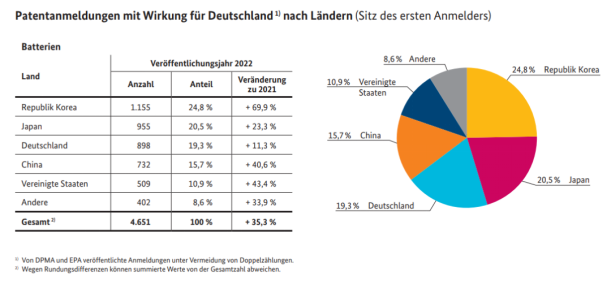

2023年3月27日,德国专利商标局(DPMA)发布2022年度统计报告,其中专门提到“电池专利技术创新大幅增加”。

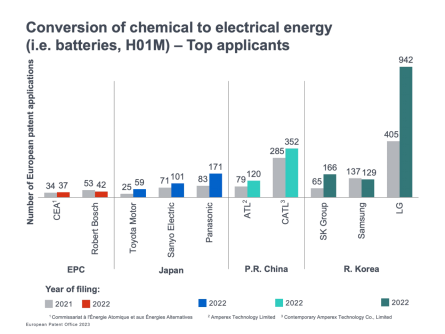

下图是DPMA在其2022年度统计报告中的数据。根据DPMA的统计,在德国申请专利的国家中,电池领域申请量排名前五名的国家分别是韩国、日本、德国、中国、美国。韩国以LG为代表,而我国的CATL表现也特别突出,德国的代表企业是宝马和大众两个车企,日本代表企业则是松下。

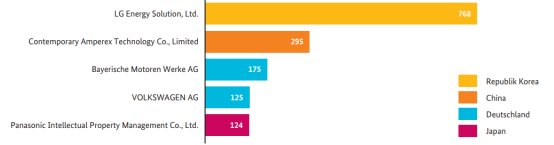

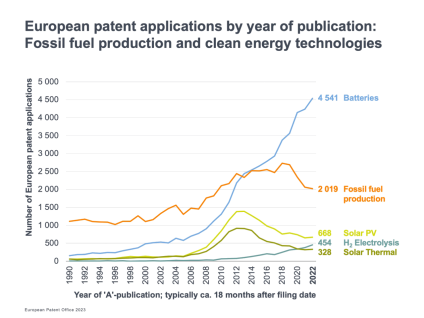

在DPMA发布上述报告的第二天,也就是2023年3月28日,欧专局也发布了其《2022年专利指数报告》(the Patent Index 2022)。其中有一章节叫做Insight into new energy landscapes,详细描述了2022年新能源领域的欧洲专利数据。其中写道:“2022年电池领域的申请量增幅(+48.0%)几乎是所有领域中最大的,延续了EPO与国际能源署(IEA)在2020年发表的题为《电池和电力存储创新》的全球联合研究中的趋势。电池领域的重点关注方向仍然是锂离子电池,为消费电子产品和电子交通等终端产品提供动力。”以下几张图片均摘自欧专局的这一报告,生动地阐释了电池技术相关专利的活跃程度以及各大玩家的分布。

(二)电池应用场景极其丰富,技术集成化程度越来越高,玩家众多

首先,包罗万象的应用场景。

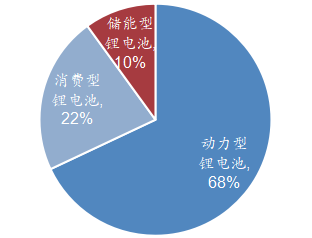

锂电池的场景主要分为三大类,动力型、消费型和储能型。动力型锂电池最典型的应用就是新能源汽车,当然也还包括电动自行车、电动工具等。消费型锂电池是指比如手机、电脑等3C消费电子产品的电源。储能型电池常见于储电站、风电、光伏等行业,也是近几年火爆出圈的一个新市场。不同场景对于电池的结构、性能及其配套系统的要求都有所不同;但共同点是,电池技术位于十分底层的位置,不可或缺且具有强通用性。

来源:中商产业研究院2021年数据

其次,电池技术与终端的集成度越来越高。

这意味着,传统上可以单个向消费者销售的电池不复存在了,取而代之的是集成化程度高的终端产品。电池并非一个简单的供电部件,其还涉及到在终端中的空间及重量占用、系统管理、通信、接口、安全等方方面面。无论结构还是功能,电池都与终端深度绑定,因此定制化的电池能够更好的满足终端的性能需求和成本需求,也已经是被市场证明的发展方向。

再次,电池领域内玩家越来越多。

因为电池技术的通用性极强,所有相关企业都有危机感。领域内玩家既包括大型电池企业、综合性技术巨头、车企、手机厂商,也包括科研机构、中小型创业企业等。在新能源汽车行业,从最上游的锂矿企业到最下游的车企,都在纷纷入股电池企业、合资成立公司甚至自研自产电池。

(三)电池成本占比较高,但技术成熟度低,创新空间大

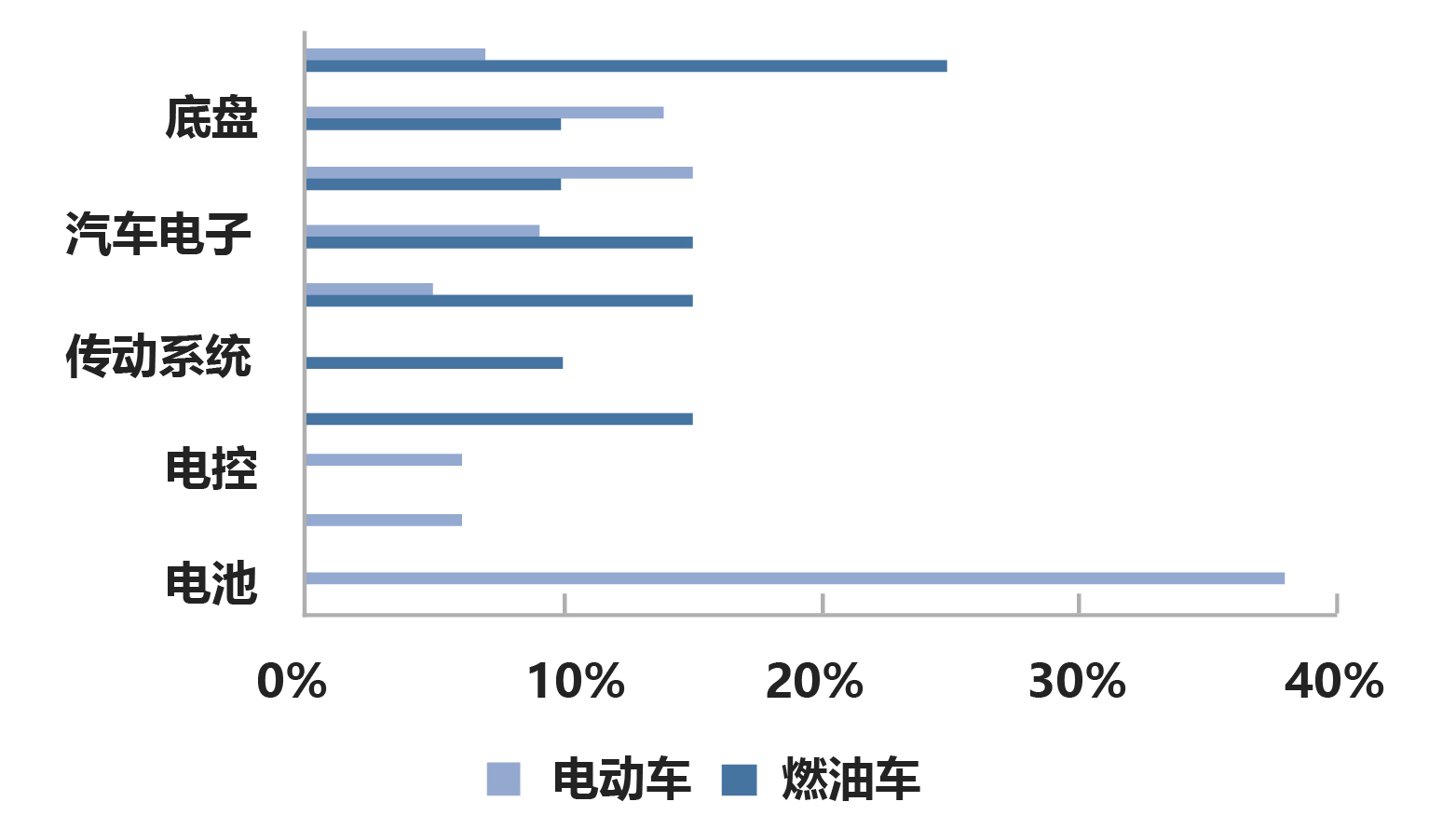

新能源车与传统燃油车的成本结构不同,最大的区别就体现在电池占比上。

资料来源:立讯精密年报、国海证券研究所

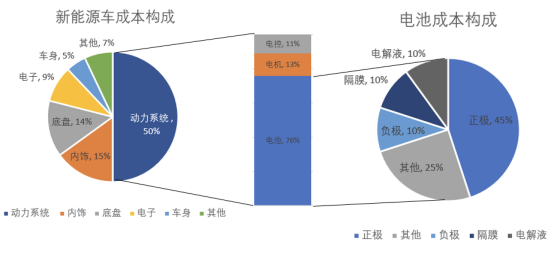

三电系统占新能源车成本的一半,其中的电池占绝大部分。

来源:汽车情报网

来源:汽车情报网

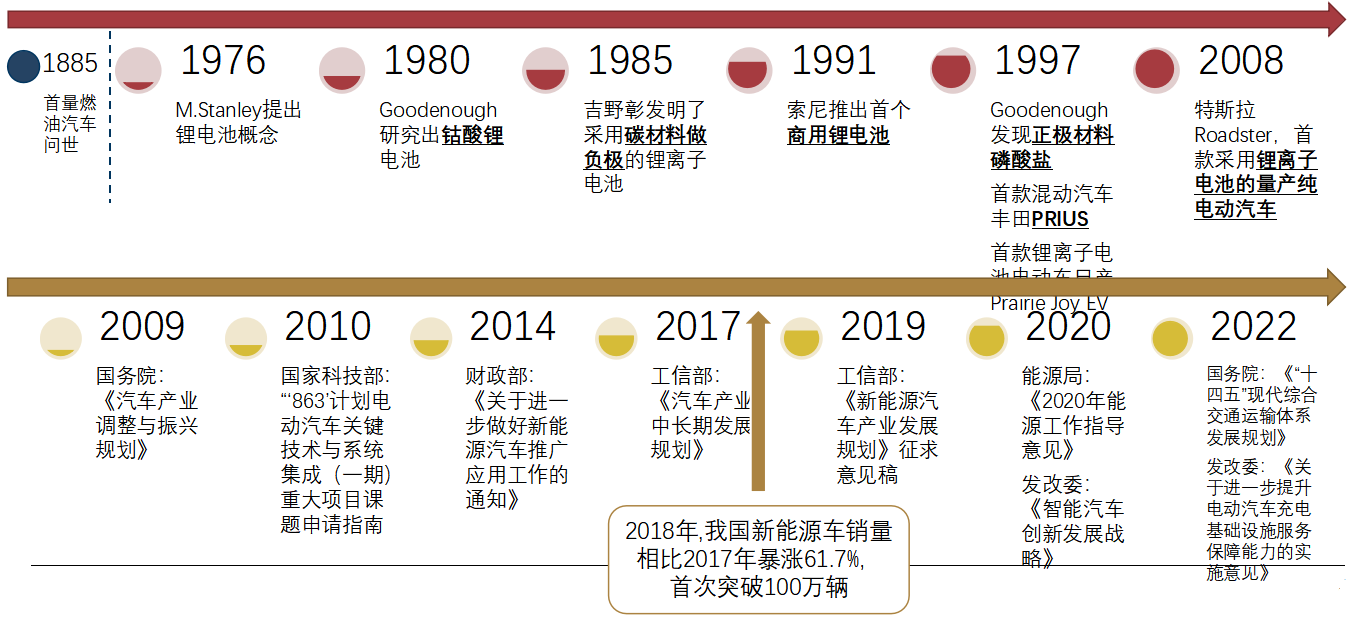

然而,电池作为新能源车的成本核心,其技术发展历史却并不长,远远没有达到类似燃油车的技术成熟度。燃油汽车已经有一百多年的发展历史,锂电池的概念也才只有几十年。真正的商用锂电池只有30年历史。采用锂离子电池的首款量产纯电动汽车出现于2008年,是特斯拉的Roadster,距今也才十几年的历史。

面对新能源汽车这一潜力巨大的市场,从2009年起国家各个部门的鼓励政策密集出台;2018年起我国的新能源汽车市场开始爆发,从此“一发不可收拾”。

由于新能源市场初期还是政策驱动型的特点更明显,电池技术的进步滞后于市场需求。随着市场愈发蓬勃,大量资本涌入,电池技术目前处于前所未有的高速发展期,前面提到的电池专利数量激增也证实了这一点。然而,电池领域至今也并未形成非常统一的主流技术路线。以车用动力电池为例,如下图稍微展开一下技术细节就可以看到,在每一个节点上技术路线的选择都非常丰富。例如材料路线的选择、电芯的设计、电池模组或电池包的设计和管理,以及电池管理系统BMS的技术创新,包括充电换电之争等等。市场呈现百花齐放、百家争鸣的状态,创新空间巨大。

综合电池技术的上述特点不难看出,电池是各行各业都不可或缺的技术,值得也必须做好知识产权布局和风险防范。

那么,目前这一领域的知识产权风险具体呈现哪些特点,又如何制定合适的策略转危为机?让我们来看一些数据统计和分析梳理。

二、电池技术专利分布和诉讼动态分析

(一)锂电池技术专利数量分布及分析

注:本节数据均以锂离子电池为例,检索自Incopat数据库,时间截至2023年5月5日,申请人未做标准化合并处理。

仅以锂离子电池为例,根据比较保守的检索,目前锂离子电池相关的有效及在审的中国专利/专利申请的总量超过18.2万件,已经形成了茂盛的专利丛林。其中在审中国专利申请5.6万件,有效中国专利12.6万件;在审申请占比相当之高,意味着专利量还将高速增长。

从锂离子电池有效及在审中国专利/申请数量TOP10的申请人及其专利类型分布(如下图,申请人未做标准化合并处理)可以看出,发明专利占比远高于实用新型,而且申请人主体类型丰富,电池企业、车企、高校均榜上有名。这与前文提到的欧专局的统计结论也是吻合的。

将有效及审中的中国专利/申请根据锂离子电池的技术方向做一个粗略的划分,数量分布如下图所示(已做简单同族合并)。具体数量可能并不十分准确,但体现出了非常明显的特点。每一个方向的专利所属的技术领域不同,面临的创新难度、市场竞争程度、维权难度均有差异。下图还列出了两个未在检索专利范围内的外延技术领域的特点,包括电池管理系统以及电池的梯次利用和回收技术。

*数据检索自Incopat数据库,时间截至2023年5月5日。所有数据均已进行简单同族合并。

可以看到,其中两个非常活跃的技术方向是电芯非活性部件以及电池模组/电池包相关技术。这两个方向主要涉及物理结构、空间布局和/或电路硬件的创新,相对属于在短时间内易于突破的技术;从维权角度看,技术复杂程度和取证难度都相对较低,也是吸引权利人大量布局此类专利的原因之一。

另一个有代表性的方式是活性材料。这可能是电池技术中最核心但也最难突破的技术,但一旦突破也是最有杀伤力的一个方向;因此专利数量也非常巨大。

(二)电池相关诉讼动态

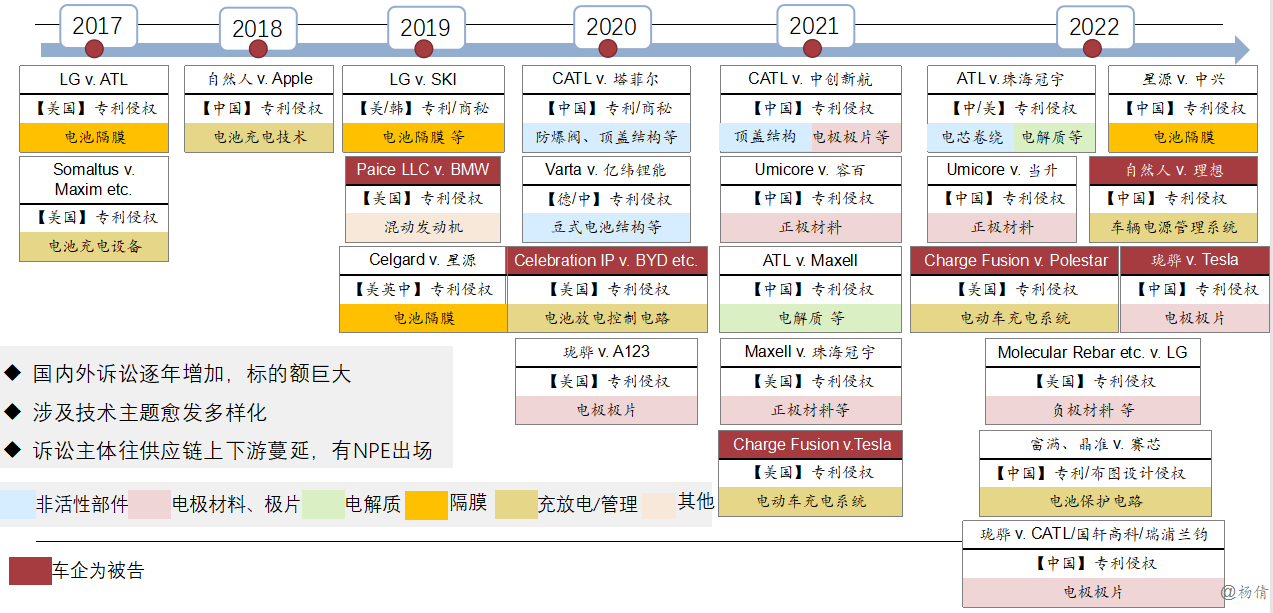

下图是基于公开信息对近几年来与电池相关的知识产权诉讼的不完全统计,图中列出了诉讼主体、技术主题、诉讼类型和诉讼地,对诉讼主体相同的系列案件做了合并处理。

从数量上看,国内外诉讼案件数量逐年增加,并且标的额都非常大。因为被诉方基本都是大型企业,生产销售量很大,一旦侵权通常都不是几十万、几百万能解决的。目前电池领域标的额最大的案件当属2019年LG与SKI在美国和韩国发生的商秘和专利等系列争议,最终双方以SKI向LG支付18亿美元、双方十年内互不起诉的条件和解。

随着被卷入诉讼的企业越来越多,涉及的技术主题也越来越多样化。从活性材料到电极结构,从电芯工艺到充放电方法和管理系统,供应链上的每一个技术节点都有涉及。相对而言,电极材料和充放电方法设备的诉讼数量略多,非活性部件也占有相当的比例。一个比较有趣的特点是,对车企提起诉讼的主要涉及充放电和电池管理技术,而且原告以NPE居多;其他的争议均是在供应链同一层级的竞争对手之间互诉,尚未出现跨供应链上下游的具有明显影响力的诉讼。

电池技术相关的知识产权诉讼已经烽烟四起,并且可以预计未来相当长一段时间内还将是兵家必争之地。亡羊补牢未为晚矣,未雨绸缪则是最低成本的防御。而更进一步的思考是,如何能让知识产权为企业创造价值?

三、电池相关知识产权保护策略

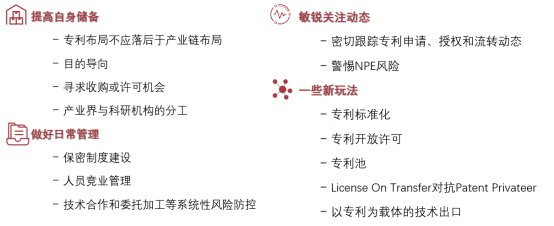

对于电池相关的知识产权保护策略,可以从提高自身储备、做好日常管理、敏锐关注动态等角度来考虑,在此基础上还可以开启一些新的玩法。

(一)提高自身储备

提高自身储备肯定是最重要的。如何做好专利布局,因各个企业的研发、预算等个体情况而异。时间点一定是越早越好,不应落后于产业链布局。简单的讲,有技术的尽快申请专利、做好商业秘密管理,也可以通过购买的方式来进行补充。既可考虑在自己最擅长的技术点上加大布局力度,也可以考虑雨露均沾、在若干个有潜力的技术方向上都做好准备。但需要明确购买目的,是用来防御的、进攻的、运营的,还是用来做技术公开亦或抢占市场的,以目的为导向针对性做好布局。

技术来源也可以多样化。以企业一己之力做研发终归有限,尤其是涉及基础理论研究的一些方向,适当与科研机构合作共赢也是值得考虑的一个方式。

(二)做好日常管理

在每一个技术发展迅速的行业,人才都是最核心的财富。因此保密制度的建设以及人员的竞业管理再怎么强调也不为过。事实上,电池行业中由于人员流动已经导致了很多商业秘密、专利权属等诉讼,在未来,此类争议还将继续增多。

随着技术集成化程度越来越高、产学研以及供应链上下游愈发紧密的合作,另一个潜在的风险就是技术合作和委托加工关系中存在的系统性风险,这也是值得我们细致排查和防控的重点。

(三)敏锐关注动态

对于竞争对手以及其他潜在玩家的观察也很重要,尤其是与企业目标市场相关的专利动态。一方面需要从技术角度跟踪进展,尽早发现和排除那些潜在的障碍和风险专利,另一方面也需要从主体角度关注竞争对手的布局动态。当一件专利开始流转,就说明其开始背负了为企业创收的KPI。

(四)一些新玩法

在做好前面几点的基础上,如果企业的专利、商秘数量和/或质量积累到了一定程度,就又可以开启一些新玩法。

首先,专利标准化。

前面提到电池技术不可或缺且具有很强的通用性,此类技术一旦标准化,影响面会非常大。目前电池行业国内国际的标准化步伐在不断加快。可以尝试通过行业协会、产业联盟等推进技术标准的制定,无论团标、行标、国标等,想办法将自己的专利技术纳入标准。

在百家争鸣的现阶段,要准确预测未来的主流技术路线是有难度的,但并不妨碍在初期做好前瞻性的资源收集,待时机成熟时积极推进标准化。虽然难度大但收益也很高,可以类比现在通信行业的SEP专利。通过标准化来实现专利价值,可以说是“逼着”别人用自己的专利进而实现专利价值。

第二,可以积极尝试专利开放许可。

和标准化“逼着”别人用自己的专利不同,开放许可更像是“求着”别人用自己的专利。当一项技术的确能带来技术效果的进步、生产效率的提高,自然会对业界内其他企业产生吸引力。此时专利的开放许可能够将这种吸引力扩大。此处的开放许可是广义上的,既可以通过专利法里定义的去国知局进行开放许可登记来实施,也可以通过自行发布公告等方式寻求双边合作。

事实上,电池行业这类操作非常常见,2014年特斯拉就声称开放全部专利,当然也有一些条件;2019年丰田向全球公开宣布将无偿提供2万多项核心电动化技术的专利使用权;2022年11月,特斯拉又开放了自己的充电枪专利;2023年4月,比亚迪也提出开放其多枪快充的100多项专利。这也非常好理解,目前充电枪、充电桩等各家各有标准的现实下,谁都想把自家的技术推广。

通过开放专利,可以来提高自有技术的适用性,建立生态圈。

第三,组建专利池。

大家现在看到SEP圈里专利池的玩法已经非常成熟,事实上在电池领域也行得通。比如著名的磷酸铁锂的专利联盟,不过这是一个非常小且封闭的专利池,到今天关于磷酸铁锂基础结构、碳包覆、碳还原三个方向的核心专利都已过期。虽然目前看来大型的专利池也许时机并不成熟,但我相信行业的飞速发展和技术的进步很快就会催生此类的行为。

高质量的专利池能够在短期内剧烈改变产业内的竞争态势,专利池既可以是进攻性的也可以是防御性的。防御性的可以是企业之间自发抱团,进攻性的专利池更推荐专业的专利池管理组织来运营。

第四,License On Transfer,简称LOT。

这是一种特殊形式的防御性专利联盟,其实也是源于互联网行业、包括如今通信行业中日益严重的专利私掠现象。所谓专利私掠是指权利人将专利诉权授权给第三方主体来行权,LOT就是专门针对这种情况诞生的。

LOT的核心要义就是彼此形成要约,当参与公司将其专利转移给在专利主张实体PAE时,其他参与公司可以立刻获得该专利的许可而免于被提起专利侵权诉讼的风险。但若参与公司并未转移其专利权,则这种许可授权并不生效,参与公司自身仍然可以行使完整的专利权。目前最有名的LOT联盟是谷歌公司组织的多边的LOT network。当然也可以进行双边的LOT许可,这都是自由的商业选择。

第五,以专利为载体的技术转让或出口。

目前中国的电池技术走在世界的最前列,得益于我们国家最大的新能源汽车市场和完备的供应链,营造了很好的产业生态。除了产品、产线出口之外,技术出口也是非常好的一种思路。

几年前各大电池企业就纷纷在海外建厂,但随着政治环境风云变幻,重资产投资模式也相应面临的一些风险。2022年8月,拜登政府签署了总价值为7500亿美元的《2022通胀削减法案》,为每辆电动车提供了7500美元的税收抵免。根据法案,从2023年起执行原材料40%和电池组件50%的最低占比的限制条款。即一款电动车若想拿到7500美元补贴中的一半,其动力电池核心材料必须来自美国或与美国签署自由贸易协定(FTA)的国家;若想拿到另一半,其所用动力电池的主要零部件产自北美的比例至少要达到50%。

这项法案进一步推动中日韩等众多电池厂商纷纷出海建厂。公开消息显示,已经有国内企业通过与国外企业达成技术许可协议的方式来推进合作。这种合作当然也可以在国内的企业之间实现。事实上很多投资人也已经在做类似的产业投资,希望通过技术转让的方式来实现收益。

总之,作为一个知识产权密集的典型领域,电池行业已经爆发了诸多的知识产权诉讼,从前几年的军备竞赛进入了如今炮火连天的竞争态势。随着市场的不断繁荣、技术的不断进步和专利制度的不断进化,生态圈也更加复杂和花样繁多。企业只有在洞察行业特点、敏锐跟踪动态、了解自身需求的基础上制定精细化、个性化的知识产权解决方案,才能在激烈的竞争中站稳脚跟。

作者:杨倩

编辑:Sharon